《從客莊到千島之國:追溯印尼客家人的「下南洋」開拓史》

【踏上萬里征途,只為尋一方沃土】

「下南洋」這三個字,承載了數百年來中國南方沿海無數客家先民的辛酸、勇氣與希望。在印尼這片由萬千島嶼組成的國度裡,客家人以其堅韌不拔的「硬頸」精神,留下了深刻的開拓印記。他們不僅是淘金者、礦工和農民,更是將客家文化根植於赤道線上的歷史締造者。

今日,我們將追溯印尼客家人的遷徙史,深入瞭解他們如何從家鄉客莊,走向爪哇、蘇門答臘、婆羅洲(加里曼丹)的熱帶雨林,寫下屬於客家人的千島開拓史詩。

【第一高峰:抗元遺民與婆羅洲的金礦傳奇】

客家人移居印尼的歷史,最早可追溯到南宋末年。相傳文天祥兵敗崖山後,部分參加抗元義軍的客家人為避追捕,乘木筏漂流至婆羅洲(現加里曼丹島),成為最早定居印尼的客家人之一。

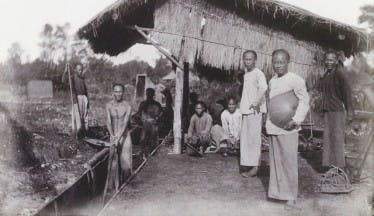

真正大規模的遷徙高峰,發生在十八世紀中葉。當時,西加里曼丹發現豐富金礦,吸引了大量來自廣東梅縣、興寧、大埔、蕉嶺等地的客家人。這些移民多為有採礦和耕種技能的勞工。

在異鄉,客家人展現了高超的組織能力。他們在礦區成立了數十家金礦「公司」(如著名的蘭芳公司),這不僅是經濟組織,更兼具行政、軍事功能。這些「公司」實行民主管理,成為客家人在異地自力更生、維持原鄉生活方式的獨特社群體系,也奠定了西加里曼丹成為印尼客家文化重鎮的基礎。

【第二高峰:殖民招募與錫礦上的財富夢】

進入十九世紀,荷蘭殖民政府為了發展經濟作物和礦產,大量從中國東南沿海招募契約華工,迎來了客家人「下南洋」的第二波高潮。

此時期,焦點轉向了蘇門答臘東南方的邦加島和勿里洞島。這兩島因盛產錫礦和胡椒,成為客家人的另一主要聚居地。在當地的十餘萬華人中,客家人佔了七八成。他們在礦區和種植園裡辛勤勞作,為殖民地的經濟繁榮付出了巨大的血汗。

正是在這波浪潮中,湧現了許多傳奇的客家僑領和實業家。例如被譽為「中國洛克菲勒」的張弼士,他從雅加達的米店勤雜工做起,最終創辦了墾殖公司、輪船公司,成為一代華僑領袖。另外,在蘇門答臘棉蘭地區開拓事業的張煜南、張鴻南兄弟,也是在張弼士的提攜下,成為當地的客家企業巨子。他們的故事,是客家人「耕讀傳家」精神在南洋轉化為「勤儉創業」的寫照。

【落腳生根:融入與保存的客家精神】

客家人之所以能在印尼這片土地上站穩腳跟,除了「硬頸」的奮鬥精神外,還有賴於他們在異地維持原鄉文化,並同時學習與在地族群共處的智慧。

在西加里曼丹的山口洋(Singkawang),客家社群以其高度集中和對語言文化的堅守,成功讓客家話成為當地的公共溝通語言。而在其他地區,客家人則以其出色的經商能力和勤奮刻苦的形象,逐漸融入印尼社會。

印尼客家人的歷史,是一部充滿血汗與光榮的奮鬥史。每一次的遷徙,都是為了尋求更好的生活;每一次的開拓,都鞏固了客家文化在異鄉的根基。時至今日,雖然世代更迭,但客家先民「下南洋」的開拓精神,依然是支撐著印尼客家人社群發展的最強大力量。